城市的碳达峰与碳中和战略路径如何设计?

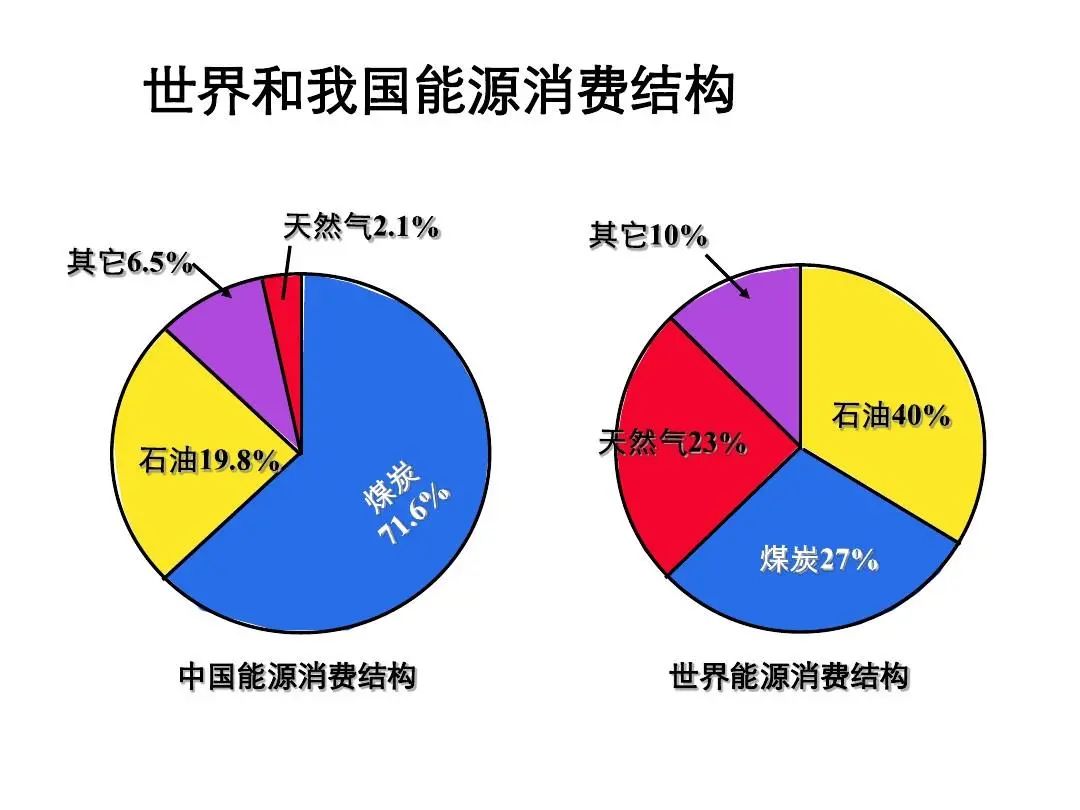

从目前我国各省市的碳达峰碳中和战略来看,大多处于顶层设计阶段,如果要下沉至落实阶段,需要更为深入的路径分析。

中国各地社会经济发展阶段不同,实现碳达峰及碳中和也必须有所侧重,无视经济发展规律盲目追求碳达峰及碳中和有可能造成产业发展的失衡,无异于杀鸡取卵。

应结合自身经济和产业的发展情况,明确自身发展定位,理性制定碳达峰及碳中和路径,分层次分阶段实现碳达峰和碳中和。

区域经济中心型城市

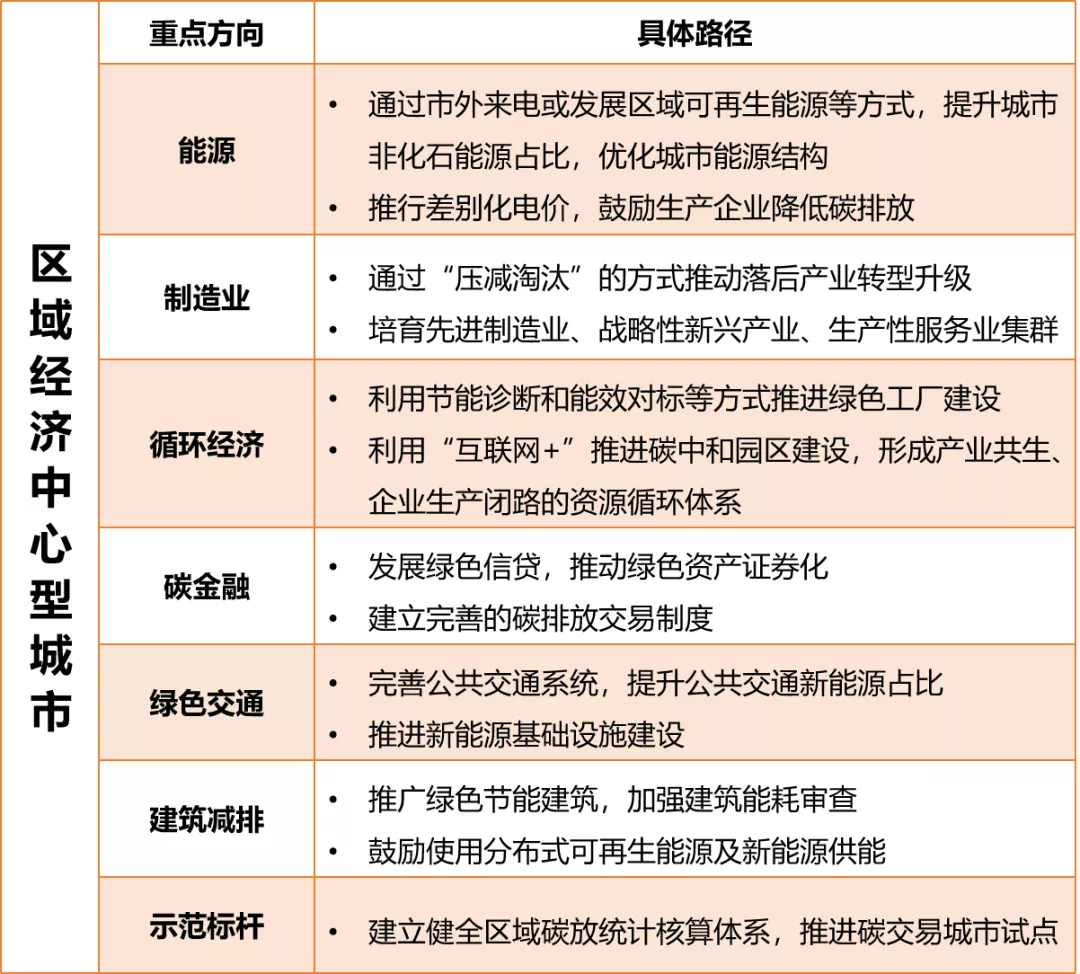

此类城市一般为经济发达省份的省会或经济中心,经济发展较为成熟,二三产业相对均衡,产业发展、人居生活、交通运输等方面碳排放量较大,应在产业、消费、交通、建筑、能源等多方面推进先进低碳示范场景落地,并利用市场手段形成碳核算和碳交易机制,融入全国碳中和一盘棋,多措并举率先实现碳达峰和碳中和。

1. 优化能源结构。此类城市由于经济发展原因为能源消耗大户,需要及早研究煤炭消费减量替代,加快电源结构转型升级,加大区外的水电、风电、光伏等非化石能源消纳力度。

2. 打造碳中和基建示范。在工业生产、人居生活、商业CBD等区域分别构建低碳场景,打造碳中和基建,如布局屋顶光伏、光伏制氢储能分布式发电站、风电制氢储能发电站、生活垃圾生物质处理厂,加快谋划城市加氢站、充电站一体化布局,推进绿色建筑和智慧能源系统的布局建设,构建氢能源客车、氢能源物流车等交通路线。

3. 打造城市碳交易体系。有条件的城市应联合上海、武汉等地联合打造碳配额交易平台,打造区域性的能源结算中心,通过市场化有效调节碳排放额度,形成碳排放指标“内循环”。西部中心城市可结合西电东送和西气东输大方向,探索西部城市与东部区域跨省共享能耗指标的创新模式。

4. 尽早布局碳金融产业。银行金融产业发达的城市应抓住碳金融产业的时间窗口,首先是发展传统碳金融业务,为碳减排交易的企业和碳交易项目提供融资支持,围绕高排放、高耗能企业的技术升级以及低碳排企业,积极拓展碳抵(质)押、碳资产回购等融资业务,积极为碳金融提供登记、托管、结算、清算等一条龙服务。第二是完善碳金融产品,结合碳交易产业,开发碳期货、碳期权、碳债券、碳基金等金融产品。第三是防范碳金融风险,建立全流程的碳金融风控体系。第四是推进海内外碳金融业务联动,联合国际碳金融市场专业机构为国内项目开发、交易和管理提供一站式服务,锁定合理的温室气体核证减排量(CERS)报价,逐步提高我国企业在国际碳交易市场的话语权。

5. 加快建设企业和个人碳积分体系。为鼓励企业和个人参与减碳行动,合理的激励机制必不可少,碳积分体系可将企业和个人的减碳行为进行归总,利用合理商业模式使其产生一定效益驱动。例如,在有碳排放权限制的前提下,新能源企业、积极采购绿电的企业、积极参与产线低碳化改造的企业、积极拓展下游制氢的企业等可累计碳积分,抵扣其碳排放权限制;个人可通过低碳出行、能量种树等行为累计碳积分换取商品等等。

6. 积极推进外贸相关产业测碳减碳。目前,碳足迹国际标准(ISO14067)已经颁布,欧盟已开始筹划对航运业课征碳税,众多能源专家已开始预测未来国内公司将面临全球将普遍执行碳税政策,对于外贸相关的批零出口产业、航运服务业、交通运输业、临港产业等,需要梳理研究如何减少碳排放,使其符合欧盟产品碳足迹标准,降低碳税成本。

7. 全面推进建筑节能和服务业节能。推广节能绿色建材、装配式建筑和钢结构建筑。推进超低能耗建筑规模化建设,鼓励近零能耗建筑发展,推进用能系统节能改造。对于商贸流通领域制定行业绿色标准,打造绿色流通主体和物流体系。加快构建废旧物资循环利用体系,推广数字化回收模式。

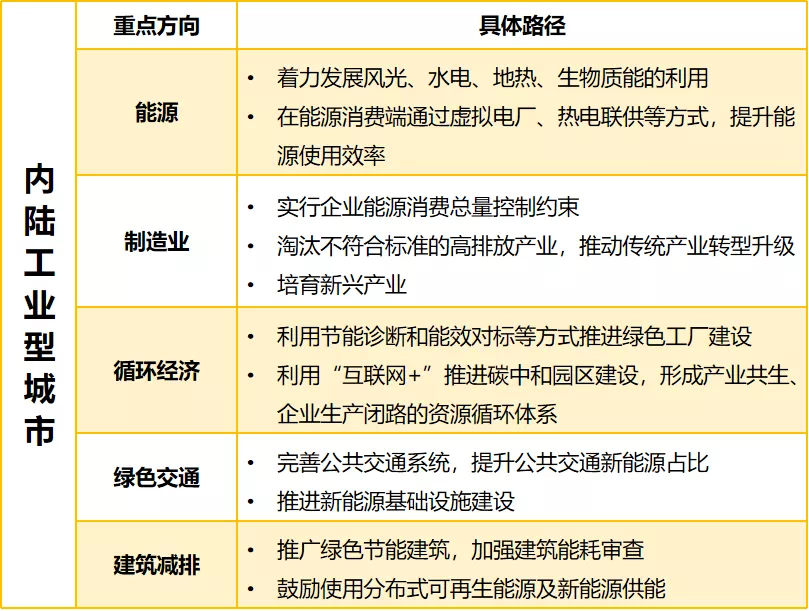

快速发展期的工业型城市

此类城市一般处于工业快速集聚阶段,其GDP增速对工业增加值依赖度较高,这类城市需要更加审慎地梳理自身的产业结构,应先确保自身的碳排放权,做好碳排放和产业发展的均衡,适当延缓实现碳达峰和碳中和。

1. 推进高能耗、高污染产业转型升级。在煤炭、煤电、化工、金属加工等高能耗产业做好关键工艺节能升级工作,推进“高碳产业低碳化转型”,通过推广智慧节能技术、先进绿色制造工艺技术装备,持续推进清洁生产,开展绿色制造和绿色工厂建设。加强余热余压利用、热电联产、集中供热等综合能源技术应用,推动园区“光风互补”供电体系,完善能源梯级利用。研究园区企业的退出机制,逐步淘汰高碳低效企业。

2. 明确基于碳核算的企业准入机制。坚决遏制高耗能高排放项目盲目发展,新上高耗能项目严格实行能耗等量或减量替代。参考标准地出让工业用地模式,设定企业准入碳排放标准,通过负面清单形式来限制高碳排企业的进入,并根据企业碳排放水平,设定阶梯型的地价、税收、激励和评价机制。

3. 针对性打造绿色产业体系。积极推进产业链研究,在煤炭、化工、金属加工等重污染、高能耗、低效益产业下游引入类似煤化氢、光伏装备、制氢设备、输变电设备等节能环保设备、工业制氢类产业,在保持能耗稳定的前提下提升单位能耗产值。

4. 深化工业信息化节能。此类城市往往具有较高的工业数字化需求,在数字新基建也将大下功夫。应利用液冷、水循环等模式推进数字新基建节能减排,全面开展节能诊断和能效对标达标,逐步提高数据中心、5G通信基站等能效标准,加强信息化领域节能。采用工业互联网实现工业生产环节的全生命周期的精准用能。

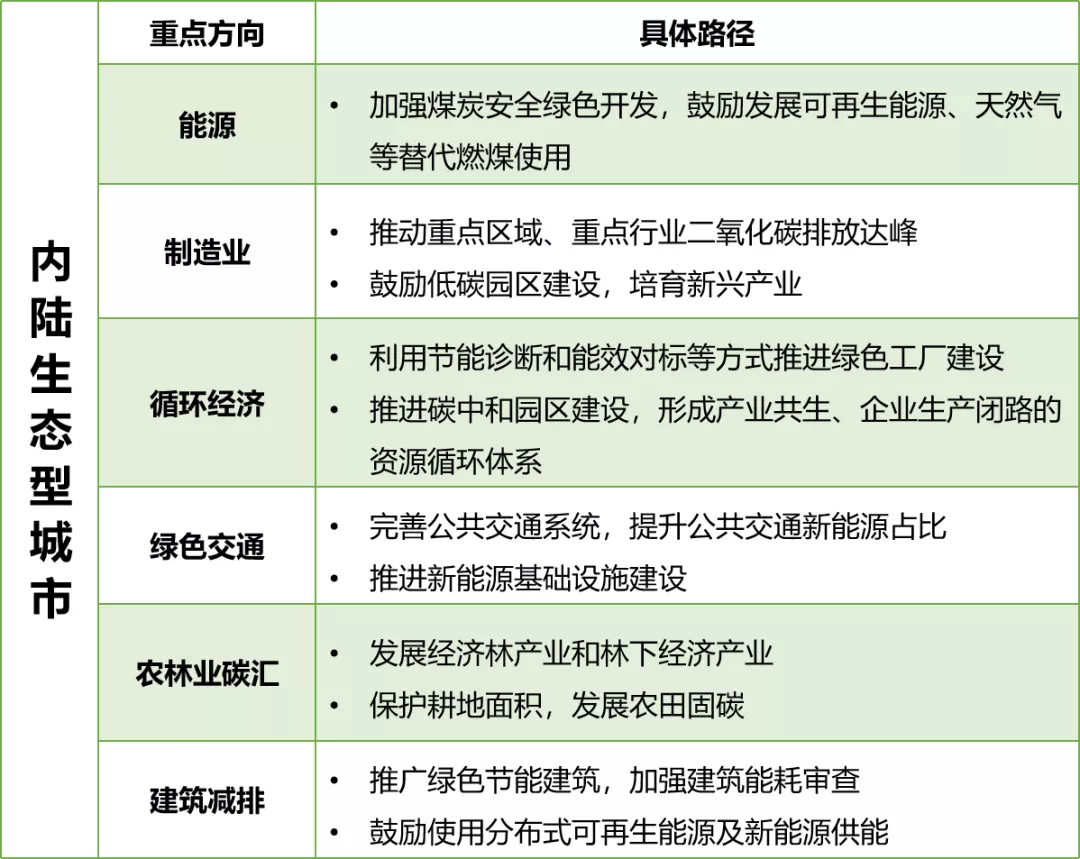

农文旅方向的生态型城市

此类城市以农文旅产业为主,不以工业为主导,碳排放较少,其本身较容易达成碳达峰和碳中和,但“双碳”目标本身也一定程度限制了此类城市发展的可能路线。此类城市应充分发挥自身优势,打造零碳乃至负碳城市,通过积极参与碳配额交易体系,利用“双碳”战略为城市提供经济效益。

1. 建立生态台账体系。通过专业机构,针对全域的生态资源价值进行分区块、精细化的评估,与周边山、海、林、村、宅基地等碎片化资源打包,评估包括土地价值以及其能提供的生态系统生产总值(GEP),进行土地确权工作,形成可视化、可量化的生态价值区域图,结合遥感信息技术与地面验证实现生态资产面积、质量和灾害的长期动态监测与管理。

2. 打造“两山银行”经济效益转化路径。“绿水青山就是金山银山”,而“两山银行”是目前流行的将生态资产转化为经济效益的方式。在生态资产评估和土地确权工作完成后,对适于开发的资源进行打包,形成高生态价值的若干个资产包,由项目公司统一进行各资产包的定期维护、开发标准制定、主题营销、资产拍卖和后续开发监管工作。

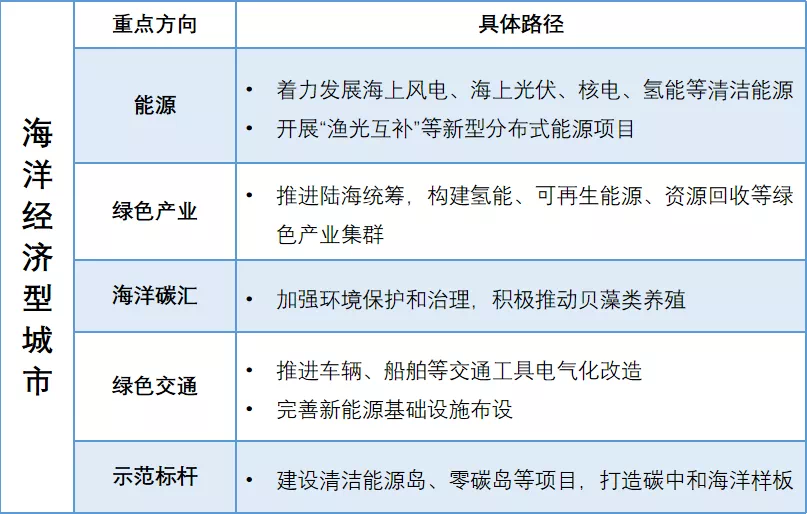

3. 积极发展碳汇产业。碳汇产业主要分为林业碳汇、农业碳汇、海洋碳汇等。开发碳汇林业经济要避免以提供低价值初级产品为主的经营模式,要转向深度挖掘林业经济新的增长点,形成苗圃培育→植树造林→木材加工→家具→生物质能源等完整产业链。农业碳汇加强“农业资源-农业产品-农业废弃物再利用”循环机制,加强牲畜粪便、作物秸秆等资源的再利用,打造生物质利用产业。海洋碳汇主要表现为生态养殖,包括建立人工藻礁、修复藻床及生物环境,发展展以贝藻养殖为主的碳汇渔业,投放可促进固碳作用的人工鱼礁,推进海洋牧场的建设。

“双碳时代的转型”是由江苏省环境综合治理产业创新中心和深蓝会联合打造系列在线峰会,下期峰会将于9月19日(星期日)举办,主题为“降碳的技术创新体系是产业高质量发展的重要支撑”,各位敬请关注。

微信公众号后台回复“峰会”了解参与方式。

更有往届在线峰会回放视频分享。

绿创碳和现向双碳行业从业者征集“碳中和典型案例”,包括但不限于:在绿色低碳发展方面的创新举措与模式、“零碳”技术、减碳降耗的优秀案例、双碳产业相关的创新升级方案等。

长按上方二维码 即可报名征集

你“在看”我吗?