山西罕见暴雨,降雨“北多南少”,气候为何如此反常?

点击蓝字,关注我们

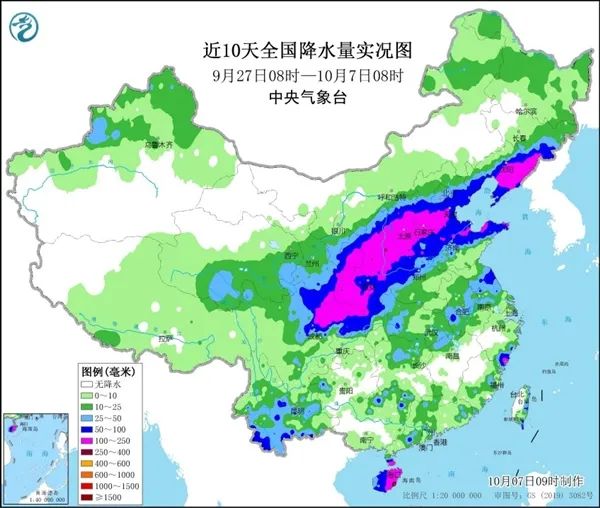

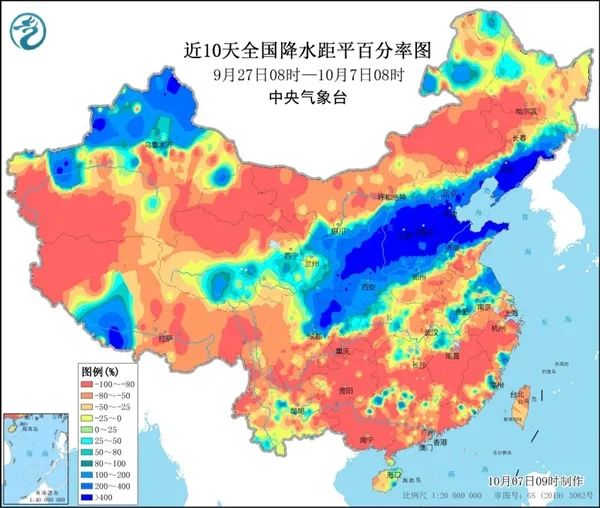

进入10月份以来,山西多地遭遇连续强降雨,太原、阳泉、临汾、长治、吕梁、晋中等地均创下10月上旬累计降雨量历史纪录。暴雨造成了山体滑坡、道路中断、村庄进水、房屋倒塌、人员伤亡等严重自然灾害。

在此之前,我们很少将山西与洪灾这两个词联系到一起,

更想不到山西这次遭受到的洪灾竟然与7月份的河南一般严重。

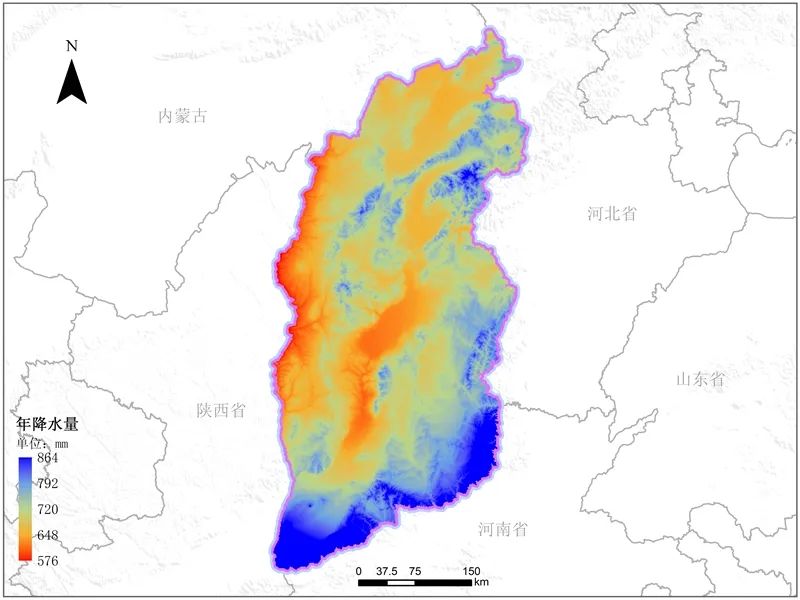

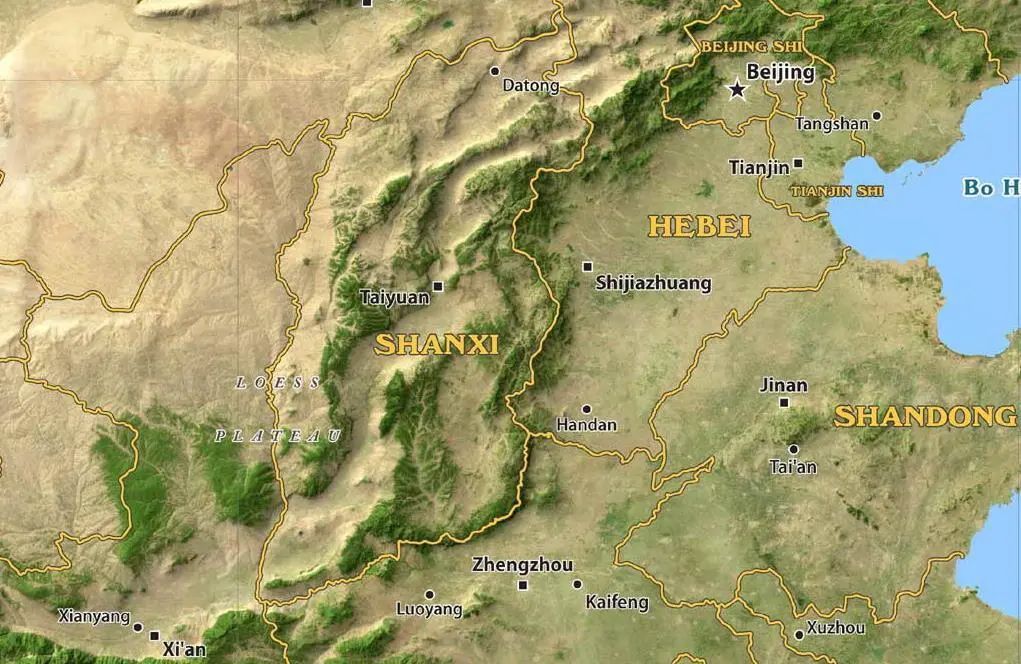

山西省位于华北平原西侧的黄土高原,属温带大陆性季风气候,年平均降水量介于400 ~ 600 mm之间。

受季风和地理因素影响,降水时空分布不均,雨热同期,加之土地贫瘠,沟壑纵横,水土流失严重,干旱灾害发生频繁。

据山西省气象民政部门统计,旱灾在受灾程度和成灾程度上均居各种灾害之首。

历史上,山西曾发生多次典型极端干旱事件,例如明崇祯年间和清光绪初年的特大旱灾,给当地百姓带来了深重的灾难。

近年来,社会经济发展迅速,城市化进程加快,人口增加,使得当地水资源更为紧缺,所面临的旱灾风险更为严峻。

山西省是受季风气候影响,而季风气候的一大特点,就是降水的年内月际极不平衡,体现为冬少夏多。

当全年的雨水集中于某几个月时,其他月份就容易出现旱灾,而这几个月则容易出现洪灾。

就时间来看,盛夏至初秋时节,山西发生洪灾的次数和规模要远大于其他季节。

由于其他月份降雨量较少,所以其他月份就容易出现旱灾,因而古代的山西,洪灾、旱灾往往是交替发生的。

在古代,山西的许多城市处于小型盆地的腹地,比如大同、忻定、太原、临汾等。

山西有着数量众多的小型盆地,并且古代有许多城市都聚集于此,而盆地四周高山耸峙,内部地势明显卑下,这时候一旦发生暴雨天气,就很容易对盆地腹心的城市造成冲击,即容易发生洪涝灾害。

除此之外,山西还有一部分城市濒临河流,这时候一旦发生暴雨天气,河水上溢,就很容易发生洪灾。

譬如,坐落于吕梁山东麓的交城县濒临磁窑、瓦窑两条河流,发生洪灾的可能性就比较高,因此,在地方县志中,就不乏对磁窑、瓦窑两条河流河水上涨侵城的记载。

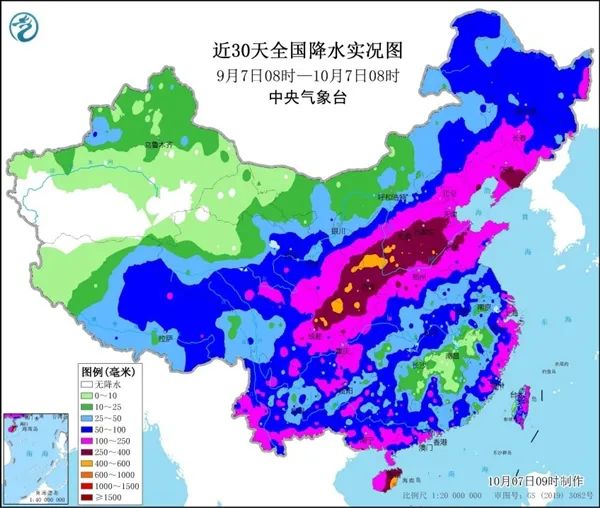

10月2日20时至7日8时,山西省平均降水量达119.5毫米,太原市平均降水量185.6毫米,全省有18个县(市、区)降水超过200毫米,有51个县(市、区)降水在100~200毫米之间,累计降水量**为285.2毫米。

中国气象局专家表示,造成此次强降水的原因主要有三点:

首先,大气环流形势稳定。异常偏强的西太平洋副热带高压先西伸北抬后稳定维持在黄淮地区,与西风带低值系统在山西形成稳定的东高西低的环流形势,有利于山西出现长时间降水天气。

其次,水汽条件充沛。副热带高压西侧的偏南气流和低层西南急流将南海和孟加拉湾的水汽向北经过西南地区源源不断输送到山西中南部地区,为山西持续降水提供了充沛的水汽来源。

最后,低层抬升条件长时间维持。在稳定的天气形势下,低层切变线辐合系统长时间维持和降水回波反复经过山西中部,叠加山西吕梁山、太行山复杂地形对偏东气流降水增幅作用,导致山西中部及临汾北部地区极端强降水的出现。

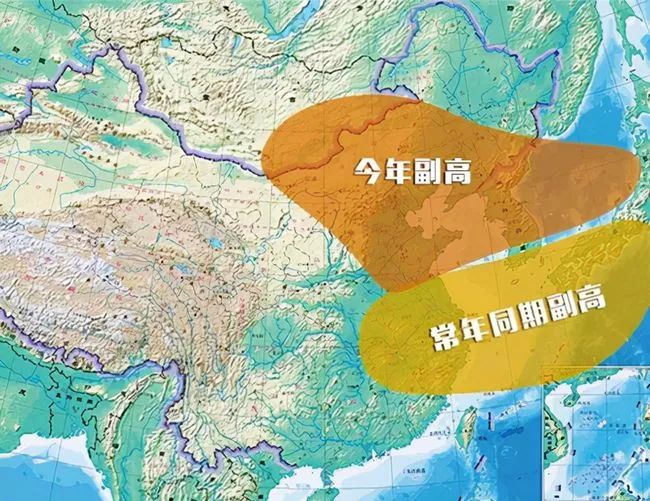

为什么今年华北地区的雨季会出现降雨量激增的情况?是什么导致了暴雨层出不穷的雨季?

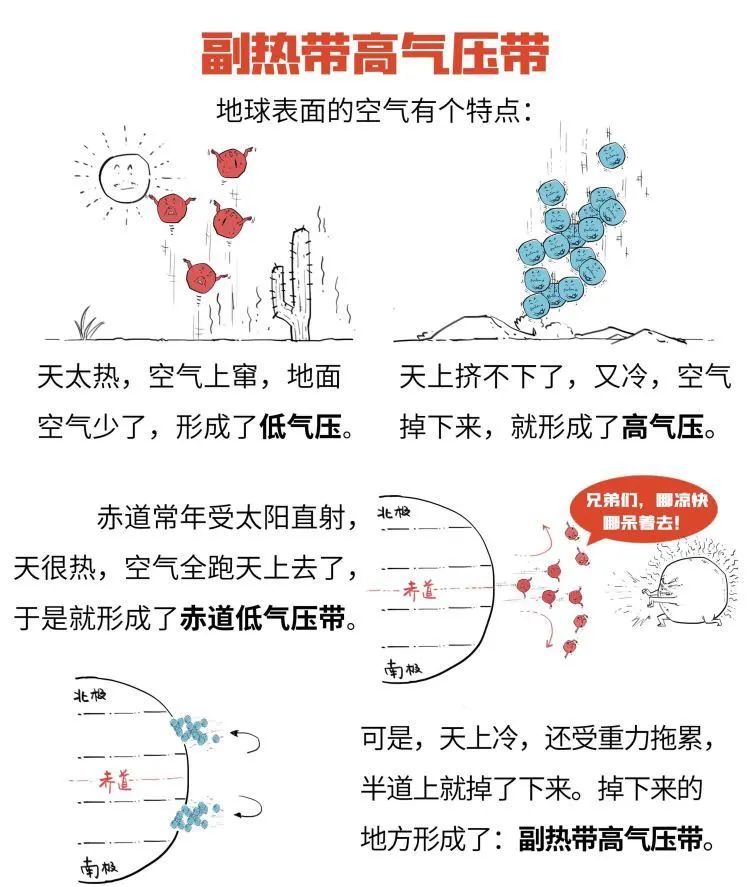

一个词是导致了雨季出现的原因,那就是副热带高压。

副热带高压是一个在太平洋上空的半**性高压环流系统,一般采用副热带高压内东西风的分界线来表示,我国常用120°E上副热带高压的脊线所在的纬度的变化来表示副热带高压的南北移动,即副热带高压脊线。

在副高的不同部位,出现的天气情况是各不相同的。

在副高区内,天气一般晴朗,所以,当它长期控制某一地区时,往往会造成该地区的长期高温干旱,但当条件适当时,也会出现局 部性的雷阵雨;在副高的南侧,是台风频繁活动的地区,在它的东风气流里,常有东风波形成并向西移动 ,影响黔桂以东、长江以南地区,发生雷阵雨和暴雨天气;在副高的北侧和西北侧,由于西部的偏南气流从海上带来大量的水汽,当遇有西风带低压槽或低涡等天气系统时,会产生大范围的雨带。

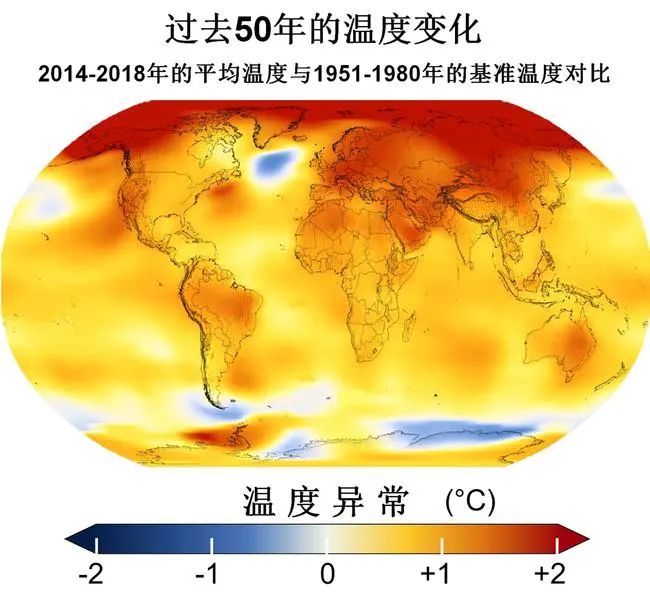

不过,所谓的副热带高压还是只是本次华北雨季的一个表层原因,造成河南、山西暴雨灾害的幕后黑手,是气候变暖。

早在今年年初,联合国政府间气候变化专门委员会(IPCC)就已经发出了一份气候报告,报告中指出,全球变暖将加剧全球气候变化,加速水循环,将带来更多的极端暴雨天气,曾经千年、百年难得一见的暴雨灾害将变得平常化,并且在带来水灾的同时还伴有干旱、台风、冰雹等自然灾害。

2020年8月,中共中央、国务院关于对《首都功能核心区控制性详细规划(街区层面)(2018年-2035年)》的批复中首次提到“建设韧性城市”。

而在《中共中央关于制定国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标的建议》中,再次出现了“建设海绵城市、韧性城市”的表述。

“韧性指标”是衡量韧性城市建设水平的一大参考,包括城市空间布局是否合理、组织动员是否顺畅、治理方式是否有效等,其焦点更侧重在事先预防方面,即强化风险意识,让城市拥有充分准备去抵御“非常态状况”的冲击。

在全球气候反常,自然灾害频发的今天,尤其需要政府在规划中基于“城市更新”,预留足够的安全空间,为风险应对,做好长足准备。

城市建设仅强调“抗灾”已难以很好地应对风险,以“耐灾”为核心的“韧性城市”治理思路,更加适应当前全面提升城市的弹性和安全性、保障可持续发展的时代要求。

尽管各个城市的规模、发展阶段乃至灾害隐患都有所不同,但建设韧性城市一定是宏观层面的必然选项。

关于“韧性城市”的建设,我们在7月份探讨长三角城市预防暴雨时有过探讨,感兴趣的读者可点击阅读。

你“在看”我吗?